課程簡介

在位的賢者有看人的智慧,要承擔選拔人才的責任,唯有人才到位,政治才能清明,事務可以上軌道,真正風調雨順,國泰民安。

課程教材

論語講要 顏淵篇第十二 第廿二章

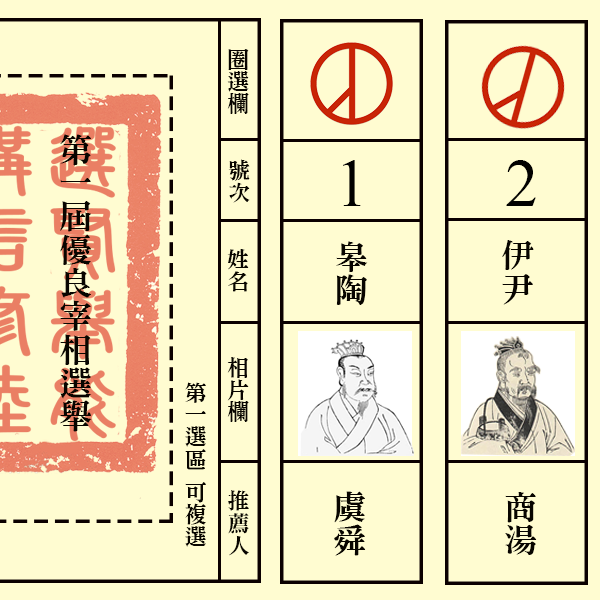

樊遲問仁。子曰:愛人。問知。子曰:知人。樊遲未達。子曰:舉直錯諸枉,能使枉者直。樊遲退。見子夏曰:鄉也,吾見於夫子而問知。子曰:「舉直錯諸枉,能使枉者直。」何謂也?子夏曰:富哉言乎。舜有天下,選於眾,舉皋陶,不仁者遠矣。湯有天下,選於眾,舉伊尹,不仁者遠矣。

此章記樊遲問仁問智。仁與智的意義都不簡單。諸弟子問仁,孔子解答並不相同,但歸結到本義則是一致。此處將仁解為愛人,樊遲聽明白之後,繼則問知。知就是智。孔子解為知人。智者必有知人之明。樊遲未了解。孔子再解釋:「舉直錯諸枉,能使枉者直。」

直是正直的人,枉是不正直的人,錯,當置字講。此意是說,把直者選舉出來,安置在枉者之上,就能使枉者學為直者。然而,誰是直者,誰是枉者,樊遲尚不了然,但又不好意思再問孔子,於是退出,見到了子夏,就把剛才孔子所說的:「舉直錯諸枉,能使枉者直」兩句話問子夏,是何意義。「鄉也」的鄉字,假借為曏字,古讀響音,今亦讀向音,說文:「曏,不久也。」

子夏一聽,就讚美這兩句話富有含義,故說:「富哉言乎。」然後便舉例說明。舜有天下時,在眾人之中選舉皋陶為士,不仁之人由此遠矣。湯有天下時,在眾人之中選舉伊尹為相,不仁之人由此遠矣。

皇疏引蔡謨注:「不仁之人感化遷善,去邪枉,正直是與,故謂遠也。」皇疏案:「遠是遠惡行,更改為善行也。」

劉氏正義引宋翔鳳論語發微,大意是說,孔子之意,必須堯、舜、禹、湯之為君,而後能盡用人之道,故言選舉之事。當春秋時,由於卿大夫世襲,舉直錯枉之法不行,有國者宜以不知人為患,故子夏述舜舉皋陶、湯舉伊尹,皆不用世襲,而用選賢,以明大法。

「患不知人也。」釋文作「患不知也。」皇疏:「王肅曰,但患己之無能知也。」

政治才能清明,事務可以上軌道,真正風調雨順,國泰民安。

發表留言

發表留言

寫筆記

寫筆記