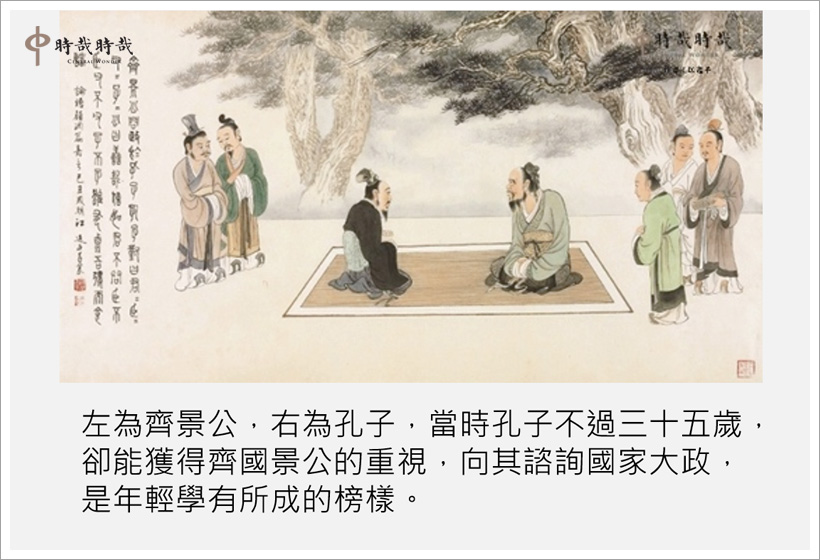

畫說論語:(四)齊景公問政

齊景公名杵臼,靈公之子,莊公之弟,在位五十八年。《史記.孔子世家》記載,孔子三十五歲時,魯昭公奔齊不久後,孔子也到了齊國,住了一段時間。就在這期間,景公兩度問政於孔子,孔子答以「君君,臣臣,父父,子子。」以及「政在節財。」看似平常,實則道出景公為政上的危機。

齊景公問政於孔子。孔子對曰:君君,臣臣,父父,子子。公曰:善哉。信如君不君,臣不臣,父不父,子不子。雖有粟,吾得而食諸。(顏淵第十二)

齊景公名杵臼,靈公之子,莊公之弟,在位五十八年。史記孔子世家記載,孔子三十五歲時,魯昭公奔齊不久,孔子也到了齊國,住了一段時間。就在這期間,景公兩度問政孔子,孔子答以「君君,臣臣,父父,子子。」以及「政在節財」。景公雖喜孔子之道,然為臣下所掣肘,後不能用孔子。在論語講要中有解釋,所謂君君、臣臣、父父、子子乃人倫常道,以此為治國根本,能令個人至國家都上軌道,政局自然安定。景公一聽有所感悟,而言「善哉」,如君不仁、臣不忠、父不慈、子不孝,則國家必然大亂,雖有諸多糧食,生命尚且不保,還能安然享受?陳氏滅齊,在景公時已見其兆,孔子示以根本解決之道,後世治國平天下者果能力行孔子人倫之教,自然絕其禍亂之源。

此畫之對答不在室外,故用一條線表現出人物似位於高台之上,高台外以松樹做為佈景。當初在畫論語畫解中的孔子時,孔院長認可畫出夫子的神韻氣質。圖中孔子的身份為客卿,所提出的建言:「君君,臣臣,父父,子子。」也是極大的學問。

發表留言

發表留言

寫筆記

寫筆記