畫說論語 (十一)學琴師襄

此畫內容是孔子學樂於師襄,師襄子為當代樂師,古代禮、樂受到重視,乃治國根本。孔子學琴十分認真,並且出神入化,讓師襄佩服得下座向其禮拜。

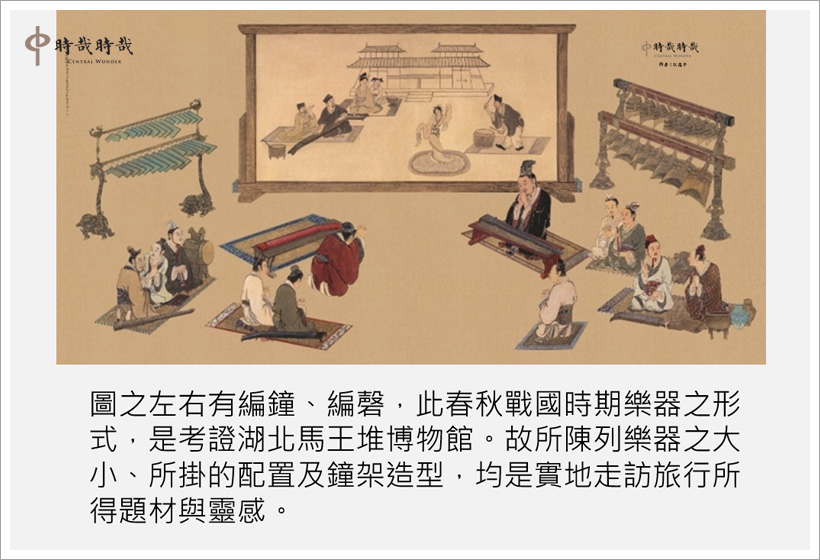

此畫內容是孔子學樂於師襄,師襄子為當代樂師,古代禮、樂受到重視,乃治國根本,樂師為官職。圖之左右有編鐘、編磬,此春秋戰國時期樂器之形式。是考證湖北馬王堆博物館,故所陳列樂器之大小、所掛的配置及鐘架造型,均是實地走訪旅行所得題材與靈感。圖面上的編鐘、編磬便襯托出樂師身份乃國家樂師。其餘學生樂器大多以古琴代表,昔之讀書人皆具琴、棋、書、畫之才藝,其中琴為四藝之首。畫中有學生觀看孔子談論學樂的過程,與主題人物相呼應,另有銅鼓者,並在圖畫右下角學生處有二十五弦琴,即古瑟(瑟乃天子所彈奏有五十弦,李商隱詩句中:錦瑟無端五十弦。後來天子以瑟聲太過哀淒,故改二十五弦,後又演變為古箏)。琴之聲音偏沉,屬男性,瑟聲甜美較屬女性。故古代高士都彈琴,少有彈瑟及古箏。再者畫左下角的樂器是「筑」,乃近代由漢石刻上考據出來,在東漢石刻荊軻刺秦王中,高漸離 易水送別所用之樂器即是筑。圖中尚有古笙、古笛等,以上概略呈現樂師所用的樂器。

其次圖面有一木屏風,其風格仍採漢畫(取材自磚畫),屏風採用近墨色、褚色,色彩使用不如主畫面上人物琴具等有豐富的色彩,目的在把畫中之虛(屏風上之種種)實(孔子等人物之種種)分開。孔子時代沒有留下屏風,但應該有木屏風,屏風上有彈琴、有擂鼓、有高歌,更有舞孃跳舞,顏色都故意淡化,其中的建築物甚至只用線條來表達,無非是要分開畫中虛實,此係作者在作畫前所須講究的經營。

再者整體畫面之虛實、動靜、神韻,有如舞台劇之編排。孔子當時在魯國聲望極高,向師襄子請教樂,師襄子則是國家樂師,兩位聖者的學生是有必要觀摩的。故在學生當中有專注聆聽,有聽了在討論著孔子由學習領悟的過程。雖古畫中有孔子教授相關之圖,其中畫面上學生皆一致的列坐兩旁,恭敬挺直沒有變化,如此則顯得刻板,有失人體工學,亦不符合現代。其實學生們因觀聽孔子學習,會有問題看法等等,如此描繪畫面才覺生動活潑,不致呆板。

又如行跪拜禮的師襄子身後銅鼓旁之學生是專注在聽。其後同一蓆的兩位學生則在觀禮,右邊又有在討論之學生,而其旁擺設銅器陶器,也得符合時代背景,若擺個青花瓷或魏晉以後的器皿,則不倫不類。又雖為銅、陶器之形式,然殷商與春秋、戰國亦不同,擺上春秋時代以前之器皿則可,必須謹慎。為了編鐘、編磬之繪畫,遠至馬王堆博物館考證即此緣故。

而學生們有兩位一起,也有三位一塊。而單獨一位者,因不知孔子是否有隨從,故留了存疑之伏筆,此位或為孔子的隨從,或為師襄子學生亦可,是畫面上需要的點綴。皆經過細心的經營而成。

發表留言

發表留言

寫筆記

寫筆記